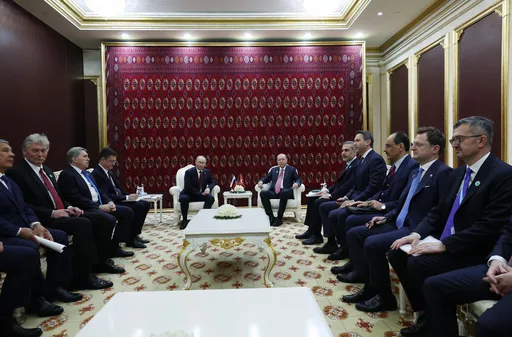

Anfang der Woche besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt die Türkei. Neben Gesprächen mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan standen auch Treffen von Delegationen auf der Tagesordnung. Der Staatsbesuch stand gänzlich im Schatten des Kriegs in der Ukraine. Bei der Beurteilung der eskalierenden Lage herrschte jedoch große Einigkeit: „Die territoriale Integrität der Ukraine steht außer Frage. Es ist wichtig, dass wir in der NATO zusammenarbeiten“, so der Bundeskanzler. Die Türkei bemüht sich seit Beginn des Kriegs um eine friedliche Beilegung des Konflikts. Profitieren kann das Land dank guter Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte vorige Woche Russlands Außenminister Sergej Lawrow und seinen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba zu einem Diplomatie-Gipfel nach Antalya eingeladen. Es waren die ersten direkten Gespräche beider Politiker. Obwohl es zu keiner Einigung kam, bekannten sich die Außenminister zu einer Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen in diesem Format.

Wiederbelegung der bilateralen Beziehungen angekündigt

Neben dem Ukraine-Konflikt wurden natürlich auch die bilateralen Beziehungen diskutiert. Erdoğan teilte bei der Pressekonferenz mit: „Wir hatten die Möglichkeit zur Erörterung unserer politischen, militärischen, wirtschaftlichen und kulturelle Beziehungen.“ Er wies auf die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen hin: Das bilaterale Handelsvolumen zwischen Deutschland und der Türkei, welches im Jahr 2020 noch bei rund 38 Milliarden Dollar lag, stieg im vergangenen Jahr auf 41 Milliarden Dollar. Der türkische Präsident zeigte sich zuversichtlich, diese Marke bald auf etwa 50 Milliarden Dollar zu erhöhen. Darüber hinaus unterstrich Erdoğan gerade vor dem Hintergrund des 60. Jahrestags des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens die große Bedeutung der etwa drei Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland für die beiderseitigen Beziehungen.

Tandem Kalın und Kılıç als Sonderbeauftragter berufen

Präsident Erdoğan verkündete zudem eine Wiederbelebung der hochrangigen Konsultationsmechanismen mit Deutschland. Der strategische Dialog müsse wieder aufgenommen werden, so Erdoğan. In geopolitischen und -strategischen Angelegenheiten gebe es Möglichkeiten, die Beziehungen zu intensivieren. Die Türkei sei gerade in Fragen der Sicherheit und Energie ein Schlüsselland. Deutschland könne als Partner und Verbündeter der Türkei sowie als eine der Führungsmächte in der Europäischen Union (EU) die Annäherung der Türkei an die EU konstruktiv mitgestalten. Wie wichtig für Erdoğan die Wiederbelebung der strategischen Konsultationsmechanismen beider Staaten ist, zeigt sich auch an den beiden Sonderbeauftragten, die der Präsident ernannte: Das Tandem aus dem außenpolitischen Chefberater und Sprecher des türkischen Präsidenten, İbrahim Kalın, sowie dem Abgeordneten und ehemaligen Minister für Jugend- und Sport, Akif Çağatay Kılıç, der aus Deutschland stammt, soll die deutsch-türkischen Beziehungen wieder mit Leben füllen. İbrahim Kalın wohnte bereits dem spontanen Zusammentreffen zwischen Frank-Walter Steinmeier und Erdoğan Ende Februar in Senegal bei. Der in Siegen geborene Çağatay Kılıç gehörte schon zu Beginn der 2000er-Jahre dem engen Beraterstab von Erdoğan an. Er begleitete den damaligen Ministerpräsidenten bei fast allen seinen Auslandsreisen und diente ihm als stellvertretender Büroleiter.

Imamausbildung an der Türkisch-Deutschen Universität Istanbul

Ein wichtiger Punkt bei dem Gespräch zwischen Erdoğan und Scholz war der Vorschlag des türkischen Präsidenten nach einer Etablierung einer theologischen Fakultät unter dem Dach der größten deutschen Auslandsuniversität, der Türkisch-Deutschen Universität (TDU), in Istanbul. Die Hochschule knüpft nämlich an die traditionell enge wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei an und bietet für viele Bereiche die Grundlage für eine noch engere bilaterale Kooperation und Partnerschaft. Die Universität verfügt bis jetzt allerdings nur über klassische Fakultäten wie Natur- und Rechtswissenschaften, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie Ingenieurwesen. Ein theologisches Angebot fehlt bislang. Deshalb wäre die Errichtung einer thoelogischen Fakultät für beide Staaten nicht nur ein Gewinn auf kulturell-wissenschaftlicher Ebene. Hier ausgebildete Theologen könnten in mehreren der knapp 2800 Moscheen in Deutschland beschäftigt werden. Denn Deutschlands Erfahrungsschatz mit der islamischen Theologie ist noch sehr jung. Es gibt erst seit wenigen Jahren islamisch-theologische Fakultäten im Land. Damit nicht genug: Das Leitungs- und Lehrpersonal besteht nicht selten aus Geistes- und Sozialwissenschaftlern oder anderen Quereinsteigern, die keinen ausreichenden theologischen Hintergrund oder theologische Wurzeln besitzen. Genau deshalb genießen die Absolventen der theologischen Fakultäten in Deutschland noch immer kein allzu großes Vertrauen bei vielen Gläubigen. Ein Theologiestudium an der Türkisch-Deutschen Universität hätte den Vorteil, Abiturienten aus Deutschland auszubilden. Damit wäre auch dem Wunsch der deutschen Politik nach in Deutschland sozialisierten Studentinnen und Studenten nachgekommen. Die türkischstämmigen Absolventen wären alle der deutschen Sprache mächtig, mit den Lebensrealitäten vor Ort vertraut und kulturell in Deutschland verortet.

Derzeitiges Modell zum Scheitern verurteilt

Es ist nicht zu übersehen, dass sich mit der Gründung muslimisch-theologischer Fakultäten und Islamkundezentren seit einiger Zeit ein neuer nationaler „Staatsislam“ deutscher Prägung formiert. Die staatlich geförderten Imam-Projekte im Land gelten für viele Gläubige in Deutschland als ein „Euro-Islam“-Projekt. Diese Lehranstalten werden von muslimfeindlicher Seite gar als Bollwerk gegen ein islamisches Europa angesehen. So fordern beispielsweise manche Kolumnisten: „Wer kein islamisches Europa will, sollte Initiativen wie das vom Innenministerium geförderte Islamkolleg Deutschland in Osnabrück unterstützen.“ Andere erhoffen sich, dass die Initiatoren solcher Imam-Ausbildungsmodelle als eine geschlossene Gruppe auftreten und um „der Alltagsrelevanz willen die große Muttergemeinschaft verlassen – ähnlich der Reformation in Deutschland um 1500.“ So sind die jungen theologischen Fakultäten und der Wunsch nach einer Reformation des Islam zum Scheitern verurteilt.

Erdoğans Vorschlag für beide Seiten förderlich

Imame sollten sehr wohl in Deutschland bzw. an der Türkisch-Deutschen Universität ausgebildet werden. Allerdings müssten sie später nicht nur von ihrer Gemeinde akzeptiert werden, sondern auch das Vertrauen ihrer Gemeinschaft gewinnen. Dafür braucht es Kooperationspartner mit jahrhundertelanger Erfahrung. Andernfalls finden Absolventen weder eine Anstellung noch eine Anbindung im muslimischen Umfeld. Die Ausbildungsstätten für islamische Theologen und Imame in Deutschland müssen stabile Zukunftsaussichten in der muslimischen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland haben. Erdoğans konstruktiver Vorschlag sollte deshalb nicht unbeachtet gelassen werden. Beide Seiten, sowohl Deutschland als auch die türkische Gemeinde in Deutschland, würden daraus Nutzen ziehen.