Vor zwei Jahren, am 19. Februar 2020, endeten innerhalb von zehn Minuten die Leben von neun Menschen, die allesamt ethnischen oder religiösen Minderheitencommunitys entstammten. Keiner von diesen Menschen, die in Bars, an Kiosken oder in ihrem Pkw erschossen wurden, rechnete an diesem Abend damit, dass eine Person, die keiner von ihnen kannte, ohne jedweden Anlass ihr Leben auslöschen würde.

Déjà-vus aus der NSU-Zeit

Eine auflagenstarke Zeitung spekulierte noch in der Tatnacht erst über Russen, dann über mögliche Schutzgelderpresser, die hinter Tat stehen könnten. Es hieß sogar, der Hinweis auf einen kriminellen Hintergrund hätte sich verdichtet. Verbunden war dies stets mit dem Verweis auf die Milieus, die in dieser Stadtlage lebten.

Das alles erinnerte an die NSU-Ermittlungen und die mediale Berichterstattung zu dessen Morden. Auch dort wurden die Täter im Umfeld der Opfer selbst vermutet. Man ging davon aus, dass Personen aus der deutschen Mehrheitskultur nicht zu solchen Taten fähig wären, sondern nur „Fremde“.

Viele Medien haben ein weiteres Mal versagt

Als die Zeit der Spekulationen zu Ende war und feststand, dass ein Rechtsextremist aus rassistischen Motiven heraus all diese Menschen getötet hatte, waren einige immer noch bemüht, den Blick vom Problem gewaltbereiter Neonazis, Rassisten und Islamophober in Deutschland abzulenken.

Dass es in den Tagen nach dem Anschlag auch zu einer Brandstiftung nahe einer Shisha-Bar und einem Döner-Imbiss in Döbeln, Schüssen auf eine Shisha-Bar in Stuttgart und auf ein Haus in Heilbronn kam, als der Generalsekretär der Ditib dort weilte, ging in überregionalen Medien unter.

Islamophobie als Motivation für rassistische Gewaltkriminalität war nach wie vor keine gern gesehene Erklärung, vor allem in Publikationen, die diese zuvor seit Jahr und Tag gerne als Verkaufshilfe genutzt hatten.

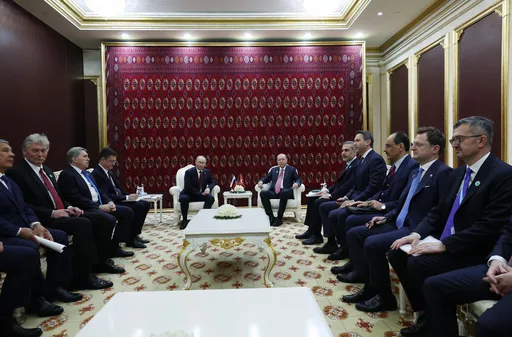

Nun sorgte man sich um eine „Instrumentalisierung“ der Opfer. Dies erst recht, als der türkische Präsident Erdoğan den Opfern kondolierte, von einem „niederträchtigen Anschlag“ sprach und vor dem Anwachsen von Rassismus und Islamfeindlichkeit warnte.

Je weiter rechts eine Publikation angesiedelt war, umso stärker war zudem der Verdrängungseffekt. Man sprach über die psychischen Erkrankungen des Täters, der über geheime Botschaften sprach, die er empfangen haben wollte, oder über seine Fantasien über Kindesmissbrauch auf geheimen Militärbasen. Über seine rassistischen Vorstellungen sprachen viele nur ungern.

Generationenübergreifender Rassismus

Ja, es stimmt: Tobias R. war psychisch offenkundig schwer gestört, und diese Störung hat seine Entscheidungsprozesse beeinflusst. Aber er hat nicht irgendwelche vermeintlichen Abhöreinrichtungen oder Militärfahrzeuge irgendwelche erfundener Hintergrundmächte angegriffen. Er hat vielmehr neun Menschen ausschließlich deshalb getötet, weil er der Meinung war, dass sie „destruktiven“ Rassen und Kulturen angehörten, die seiner Meinung nach „komplett vernichtet“ werden sollten. Zu diesen zählte er unter anderem Juden und Muslime.

Ein wesentliches Indiz dafür, dass der rassistische Hass von Tobias R. nicht nur ein zufälliges Nebenprodukt einer paranoiden Schizophrenie war, ist auch die Gesinnung seines Vaters. Dieser war bereits Jahre vor dem Attentat durch rassistische Äußerungen und querulatorische Behördeneingaben mit verschwörungsideologischem Inhalt auffällig geworden.

Er hetzte auch noch nach dem Anschlag öffentlich gegen Einwanderer und vertrat die Auffassung, nicht sein Sohn, sondern eine internationale Verschwörung stehe hinter den Morden von Hanau. Er forderte auch die Entfernung von Gedenkstätten an die Opfer.

Unangenehme Fragen – und nicht alle zufriedenstellend beantwortet

Neben den Medien mussten sich auch die Behörden Kritik und unangenehme Fragen gefallen lassen. Angehörige der Opfer seien unsensibel behandelt worden. Polizisten und Seelsorger hätten im Informationszentrum vor den Augen der Angehörigen gelacht. Hinterbliebene seien über den Verbleib der Leichen der Verstorbenen tagelang im Unklaren gelassen worden und konnten nicht Abschied nehmen.

Dazu kommen Fragen wie jene, ob man, wenn man genauer hingesehen hätte, den Anschlag verhindern oder zumindest die Zahl der Opfer hätte verringern können. Warum offenbar wahnhafte Eingaben des späteren Attentäters an die Generalbundesanwaltschaft wenige Monate vor der Tat kein genaueres Hinsehen bewirkt haben. Warum Anrufe über die Notrufnummer unbeantwortet blieben. Warum ausgerechnet am Abend des Anschlags in einer Bar sowohl ein Fluchtweg als auch ein Notausgang wegen behördlicher Vorschriften versperrt waren.

Wachsamkeit gegen Rechtsextremismus gestiegen

Viele Betroffene vermissen heute noch befriedigende Antworten auf diese Fragen, und werden sie möglicherweise auch nicht mehr bekommen. Manchmal gibt es diese in solchen Situationen auch nicht. Dennoch sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass es auch tröstliche Reaktionen auf die Bluttat und solche gegeben hat, die Hoffnung machen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer und andere hochrangige politische Verantwortungsträger sowie namhafte Verbände und gesellschaftliche Akteure haben von Beginn an den Angriff als das bezeichnet, was er war. Und sie haben ihre Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen zum Ausdruck gebracht.

In den Wochen nach dem Anschlag war die Bedrohung durch Rassismus und Rechtsextremismus von einem Randthema in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Wachsamkeit gegenüber den Anstiftern, Wegbereitern und Ermöglichern rechtsextremistischer Gewalt ist deutlich angewachsen.

Es wurden Konzepte erarbeitet, um dem privaten Waffenerwerb durch politisch extreme oder psychisch labile Personen entgegenzuwirken. Einige davon wurden umgesetzt, einige warten noch auf ihre Realisierung.

Begrüßenswerte Signale von Innenministerin Faeser

Die Corona-Krise hat das Thema kurzfristig wieder in den Hintergrund gerückt. Die rechtsextremistischen und verschwörungsideologischen Versuche, den Unmut über pandemiebedingte Beschränkungen zu vereinnahmen, haben aber schnell deutlich gemacht, dass die Bedrohung nicht kleiner geworden ist.

Gleichzeitig gibt es ermutigende Signale aus Politik und Gesellschaft dahingehend, dass man Rassismus im Allgemeinen und Islamophobie im Besonderen nicht mehr länger als Randphänomene abtun will.

Bundesinnenministerin Faeser hat den Islam als „seit Jahrzehnten Teil des kulturellen Lebens“ bezeichnet. Sie will Deutschland zu einem „guten Integrationsland“ machen und will die Islamkonferenz zu einem wirklichen Dialogforum weiterentwickeln, statt sie wie bisher zu oft als Plattform zur Selbstinszenierung für antimuslimische Rassisten bestehen zu lassen.

Ein antirassistisches Klima in Deutschland braucht neue Instrumente, mehr Wachsamkeit und mehr Sensibilisierung gegen Rassismus. Vor allem dürfen wir uns als Gesellschaft nicht auseinanderdividieren lassen. Die Lehre aus Hanau muss darin bestehen, das Land inklusiver, pluraler und empathischer zu machen.